あいさつGreeting

「高温プロセス」と聞いてもあまりピンと来ないのが普通と思います。そもそも「高温」とはどの程度の温度域でしょうか。「プロセス」とは具体的に何を指すのでしょうか。

私は、本郷キャンパスにある工学部マテリアル工学科の出身(第一期生)です。マテリアル工学科では本郷の五月祭で「たたら操業」という砂鉄と木炭で鉄を作る昔ながらの方法を再現する学術展示企画を実施していますが、私も学生のときに操業に携わる機会があり、その時に初めてものづくりを体験しました。もちろん、そのときは自分の専門分野も決まっていない一学生でしたが、1500℃を超えるような炉の操業がスムーズに進むようにできるかぎりの知恵を尽くして制御しようとするわけです。

操業がうまくいかず悩むことも多くありましたが、そのぶん目的が達成されたときの喜びは何にも代え難いものでした。自分自身で制御できる操業条件は限られますし、高温の炉ですから内部をのぞき込むこ ともできず、手を入れて補修するわけにもいきません。自分の(大したことはありませんが)持ち合わせ る知識・知恵と、これまでの操業経験、そして「勘」を使えるだけ使って努力するわけです。操業の際の熱を浴びながら(メガネのコーティングがバリバリになったこともあります)大変だなと感じる一方、そこで何が起きているか、どうやって砂鉄が還元されるのか、どういう状況が最適なのか、とても興味が湧きました。

私たちが研究している高温プロセスは、様々な物質を比較的シンプルな形態に変化させることが可能で、しかも適切に操業できれば処理速度がとても大きいという特徴があります。このような特徴はこれまでに 様々な物質・マテリアルの生産手段として活用されてきました。これからはこの特徴をさらに活用する必 要があります。具体的には環境負荷をより提言した持続型社会を構築するため、静脈の重要な役割を高温 プロセスに担わせるというものです。物質がスムーズに社会を循環する流れを作ることで、次世代に対して負の遺産を残さないことが重要と考えています。

ひとつの例を挙げるとすれば、最近注目されている話題が「都市鉱山」です。これは、世の中でかつて 不要とされたものを有効利用するという新しい発想です。これからは新たな資源を見つけて採掘してくるのみではなく、最低限の投入エネルギーで物質を可能な限り循環させ、資源を確保する必要があります。

2024年度研究室メンバー(2024年4月現在)

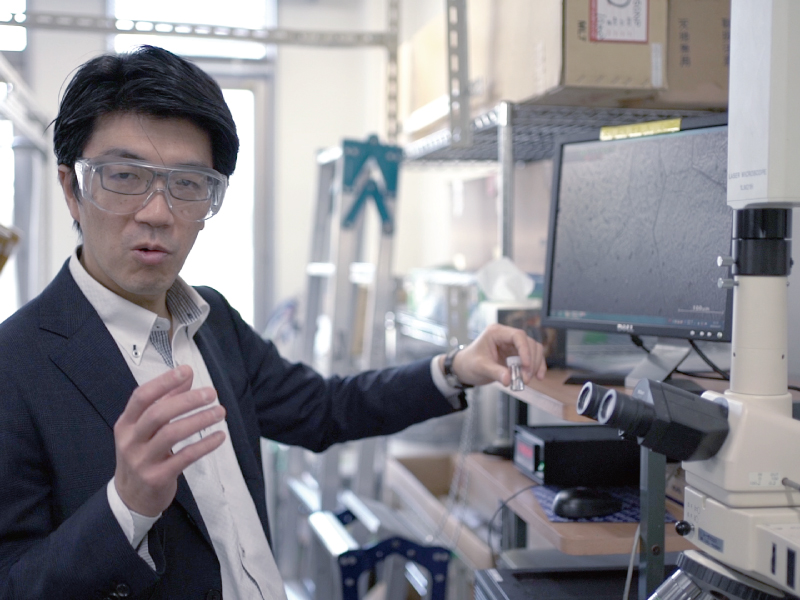

准教授 松浦 宏行(高温プロセス物理化学研究室)

【工学系研究科マテリアル工学専攻/工学部マテリアル工学科】

- 技術補佐員/共同研究員

- 玉井 芳恵

- 事務補佐員

- 東海林 裕子

- 共同研究員

- 拝生 憲治

- 共同研究員

- 西岡 克人

- 派遣スタッフ

- 菅野 葉月

- 派遣スタッフ

- 髙橋 利栄子

- 特別研究学生

- 劉 克 (Ke LIU) (本所属:北京科技大学)

- 博士後期課程1年

- 謝 維琛 (Weichen XIE)

- 修士課程2年

- 井戸 絃太

- 修士課程2年

- 日髙 大智

- 修士課程2年

- 山田 彩乃

- 修士課程1年

- 鶴田 健一郎

- 大学院外国人研究生

- イ ウォンホ (Wonho LEE)

- 学部4年

- 内田 千香子

- 学部4年

- 児玉 勇希

- 学部4年

- 百々 陽和里